退職は3ヶ月前のルールがある?円満退職の進め方!転職が決まったけど退職を言い出せない

転職先が無事に決まったのに、今の職場に「辞めます」と言い出せずにモヤモヤしていませんか?

特に、会社の就業規則で「退職は3ヶ月前に申し出ること」と決まっていると、いつどんなふうに伝えるべきか迷ってしまう人も多いんです。

実際、「転職 決まってから 退職 手続き 言えない」といった検索がされているように、同じ悩みを抱えている人は少なくありません。

この記事では、そんな「言えない…」という気持ちに寄り添いながら、スムーズかつ円満に退職手続きを進める方法を解説していきます。

転職決定後の「言えない」悩みに寄り添う

転職が決まると、まずはほっと一安心。新しい環境への期待も膨らみますよね。

でもその一方で、今の職場に「辞めます」と伝えるのはなかなか勇気がいるものです。

「お世話になった上司に言いにくい…」「引き継ぎのことを考えると気が重い…」そんな不安が頭をよぎるのは自然なこと。

さらに、就業規則にある「3か月前までに申告する」というルールがあると、焦りやプレッシャーを感じてしまう人も多いでしょう。

とはいえ、言い出せないままズルズル先延ばしにしてしまうと、かえってトラブルや誤解を生む原因になりやすいです。

まずは、その「言えない」という気持ちを整理しつつ、次のステップに進んでいきましょう。

なぜ「転職が決まってから退職を言う」ことに躊躇するのか?

転職活動がうまくいって、いよいよ内定。

でも、いざ「退職を言おう」と思ったとき、なぜか足が止まってしまう――そんな経験をする人はとても多いです。

「転職が決まってから退職を伝える」のが理想的だと分かっていても、実際に言い出すのは勇気がいるもの。

その背景には、いくつかの心理的なハードルや職場環境の事情が隠れています。

ここでは、なぜ“言い出しにくい”のか、その代表的な理由を見ていきましょう。

上司や同僚への申し訳なさ、気まずさ

一番よくあるのが、「迷惑をかけるかも」という気持ちです。

特に、長く同じチームで働いてきた人や、日々の業務で信頼関係を築いてきた上司や同僚がいると、退職の話題を出すこと自体が“裏切り”のように感じてしまうこともあります。

でも、冷静に考えてみてください。

あなたのキャリアは、誰かのために犠牲にするものではありません。

「申し訳なさ」は感じていい。でも、それが理由でキャリアを止めてしまうのは本末転倒です。

上司に退職を引き止められた場合の対策は以下の記事で解説しています。

引き止められることへの懸念

「辞める」と伝えたあと、何を言われるんだろう…

そんなふうに引き止めの展開を想像して、話すのが億劫になることもありますよね。

特に、

- 「このタイミングで辞めるの?」

- 「考え直せない?」

- 「待遇見直すからもう少しだけ…」

といった言葉を予想して、断りきれる自信がないという声もよく聞きます。

引き止められることで、心が揺れてしまうのが不安な人ほど、退職を伝えるタイミングに悩みやすい傾向があります。

退職までの期間の過ごし方への不安

退職を伝えたあとの職場での空気感、想像するとちょっと気まずくなりますよね。

「残りの期間、周囲とどんな距離感で過ごせばいいのか」「仕事をどう引き継ぐか」など、辞めると決まってからの時間が“居づらい”のではと心配になる人も多いです。

特に、次の転職先が決まっている場合は、「もうこの会社に貢献する必要ないのに…」という気持ちと、「最後までちゃんとやりたい」という思いの板挟みになるケースもあります。

就業規則の「3ヶ月前」ルールへのプレッシャー

企業によっては「退職の意思は3ヶ月前に申告すること」という就業規則が定められている場合があります。

このルールがあると「転職先の入社日と合わない」「3ヶ月も残るのか…」といった悩みが出てきます。

ただし、民法上は「2週間前に退職の意思を伝えればOK」という決まりがあるため、会社のルールとのギャップに悩む人も多いのが現実です。

もちろん、法的には可能でも、無理やり2週間で辞めると人間関係にしこりが残るケースもあるため、職場の雰囲気や状況を見極めたうえで対応を考える必要があります。

「3ヶ月前ルール」は絶対?法律と就業規則の理解

退職の意思を伝えるタイミングとして、よく耳にするのが「3ヶ月前に言うべき」というルール。

でもそれって本当に“絶対”なんでしょうか?

実は、法律と就業規則には違いがあるため、その点を正しく理解しておくことが大切です。

このパートでは「退職までにどれくらいの猶予が必要なのか?」について、法律と会社ルールの両面からわかりやすく解説していきます。

民法における退職の原則(2週間前の告知)

まず知っておきたいのは、民法627条による「退職の基本ルール」です。

正社員などの期間の定めがない雇用契約であれば、原則として退職の意思を2週間前に伝えればOKという決まりになっています。

つまり、会社に「3ヶ月前に言ってくれ」と言われていたとしても、法的には2週間あれば退職は成立するということです。

※参考:退職の申出は2週間前までに|厚生労働省

会社の就業規則における「3ヶ月前」ルールの法的拘束力

では、会社の就業規則に「退職の申し出は3ヶ月前までに」と明記されていた場合はどうなるのでしょうか?

このような規定があっても、法律(民法)の原則が優先されます。

つまり、就業規則に書かれていても、2週間前の通知で辞めることは可能なんです。

ただし、あまりにも急な退職や引き継ぎの放棄は、トラブルの原因になることも。

場合によっては、損害賠償を請求されるリスクもゼロではありません。

重要なのは「円満退社」に向けた行動

法的には2週間で辞められるとはいえ、実務上は「円満退社」が理想的です。

引き継ぎをしっかり行ったり、周囲への配慮を見せることが、結果的にあなたの印象を良くします。

特に次の転職先でも前職の評判を気にされることがあるため、後腐れのない退職を目指すことがキャリア上もプラスに働きます。

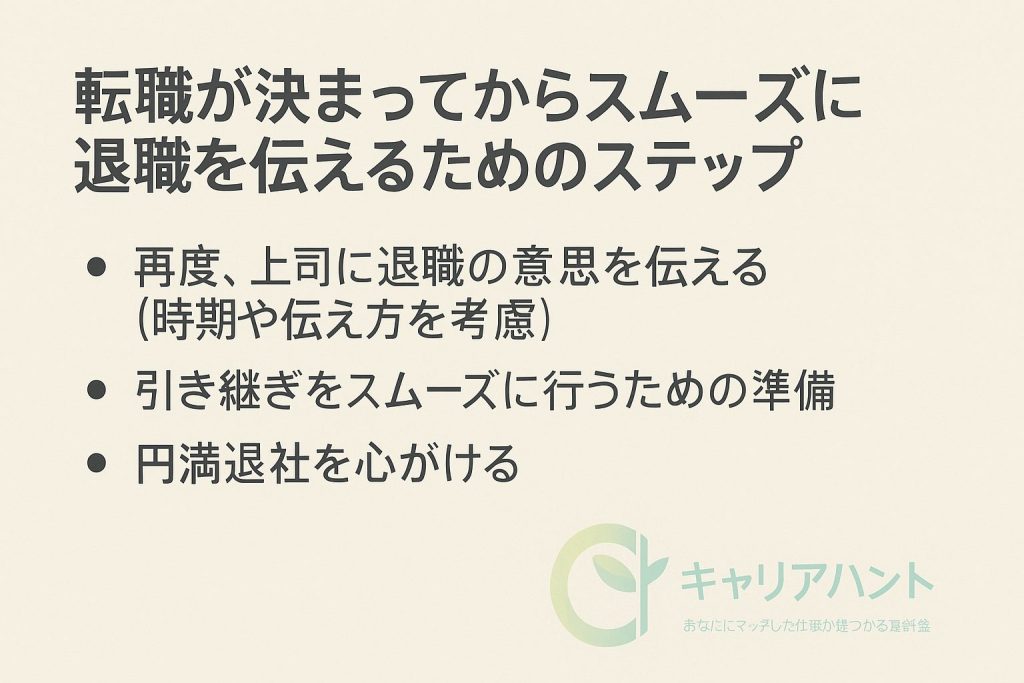

転職が決まってからスムーズに退職を伝えるためのステップ

転職先が決まり、いよいよ退職を伝えるタイミングがやってきた――。

でも「どうやって言えばいいか分からない」「波風立てたくない」と、不安を感じる人も多いんですよね。

ここでは、トラブルを避けつつ円満に退職を進めるための具体的なステップをご紹介します。

退職日の決定と転職先への入社日の調整

まず最初にやるべきは、退職日と入社日のスケジュール調整です。

- 就業規則で定められた退職申告期限(多くは「退職希望日の1ヶ月前まで」)を確認

- 有給休暇の消化も踏まえて、退職希望日を逆算

- 転職先との入社日調整は早めに相談するのがベスト

無理のないスケジュールを組むことで、退職手続きも引き継ぎもスムーズに進めやすくなります。

直属の上司への退職意向の伝え方

次に、退職の意思を伝える場面。

ここは最初の関門とも言えるところですが、いくつかポイントを押さえておけば大丈夫です。

上司に伝えるときのコツ

- 口頭での報告が基本(メールやチャットはNG)

- 時間を確保してもらい、静かな場所で話す

- まずは感謝の気持ちを伝えたうえで、退職理由を丁寧に説明

- 希望する退職日を明確に伝える(曖昧なままにしない)

誠実に伝えることで、上司との信頼関係を保ちつつ話を進められます。

退職願・退職届の提出

口頭での報告が終わったら、正式な書類の提出に進みます。

- 退職願は「これから会社に相談したい」という段階で使うことが多い

- 退職届は「退職が確定してから提出する書類」

- 提出先や書式は会社の就業規則や人事に確認

社内ルールに沿った形で提出することで、トラブルを防ぎやすくなります。

引き継ぎ計画の作成と実行

円満退職のカギを握るのが、引き継ぎの質です。

- 業務内容をリスト化し、マニュアルに落とし込む

- 後任が決まっている場合は、マンツーマンでの引き継ぎが理想的

- 不明点を残さないよう、丁寧な説明を意識する

自分の仕事をしっかり引き継ぐことで、「最後まで信頼できる人だった」と思ってもらえるはずです。

周囲への挨拶と感謝の気持ちを伝える

そして、最後に忘れちゃいけないのがお世話になった人たちへのお礼。

- チームメンバーや取引先へ、感謝の気持ちを込めた挨拶を

- メールだけでなく、可能であれば直接声をかけるのがおすすめ

- ネガティブな発言は控えて、前向きな別れにする

印象良く退職することで、次の職場でも自信を持ってスタートが切れます。

「言えない」状況を乗り越えるためのマインドセットと伝え方の工夫

退職の意思はあっても「なんとなく言い出しづらい」「迷惑をかけるかも」と躊躇する気持ちは誰にでもあると思います。

ここでは、その不安を乗り越えるための心構えと伝え方の工夫についてお話しします。

退職はネガティブなことではないと理解する

退職=逃げではありません。

むしろ、より良いキャリアを築くための前向きなステップです。

- 転職は「今の職場での経験を活かして、新しい挑戦をする」こと

- 恥ずかしいことでも、後ろめたいことでもない

- 自分の将来を自分で選び取る行動と捉えましょう

正直かつ誠意のある態度で伝える

伝えるときは、「本音」と「礼儀」のバランスが大切です。

- 嘘をつかず、でも言い方には気を配る

- 上司や同僚への感謝を忘れずに伝える

- 話を早めに切り出すことで、引き継ぎもしやすくなる

引き止められた場合の対応(感謝を伝えつつ、決意を伝える)

「辞めないで」と言われたときこそ、落ち着いて対応しましょう。

- 引き止められたことには、まず感謝を示す

- でも、それによって気持ちを揺らさないことも大切

- 「ありがたいですが、気持ちは固まっています」と冷静に伝える

5-4. 必要に応じて転職エージェントのサポートを活用する

退職や転職の進め方に不安があるときは、プロの力を借りるのも有効です。

- 退職の伝え方や時期、交渉ポイントもアドバイスしてもらえる

- トラブル時の対処法についても相談できる

- 転職後のフォローも受けられるケースが多い

Q&A:転職決定後の退職手続きに関するよくある質問

転職が決まったあとでも「どう伝える?」「何から手をつければいい?」と不安になることってありますよね。

ここでは、よくある疑問に対して具体的なアドバイスをお伝えします。

Q1. 転職先への入社日が3ヶ月より先なのですが、今すぐ退職を伝えるべきですか?

原則として、退職の申し出は就業規則に沿って早めに行うのがベターです。

多くの企業では「退職の申し出は1ヶ月前までに」と定められているケースが多いため、3ヶ月前に伝えるのはまったく問題ありません。

むしろ、引き継ぎの期間が確保できる分、職場にも迷惑をかけにくくなり、円満退職につながりやすいです。

Q2. 上司がなかなか退職を認めてくれません。どうすれば良いですか?

まずは冷静に、退職の意思が固いことを再度伝えることが大切です。

それでも話が進まない場合は、人事部や総務など、第三者機関への相談も選択肢のひとつ。

最終的には、民法上「退職の自由」は認められているので、法律的には2週間前の通告で退職は可能です(ただし円満な進行を目指すなら避けたい最終手段です)。

Q3. 退職を伝えた後、職場での居心地が悪くならないか心配です。

これは多くの方が抱える悩みです。

しかし、必要以上に気を遣いすぎると、自分のメンタルにも負担がかかります。

- 最後まで丁寧に仕事をする

- 引き継ぎをしっかり行う

- 挨拶や感謝の気持ちを忘れない

こういった基本を守っていれば、たとえ多少の気まずさがあっても、後味の悪い退職にはなりにくいでしょう。

Q4. 有給休暇を消化してから退職したいのですが、言いにくいです。

有給休暇の取得は労働者の正当な権利です。

「消化したい」と伝えることは、まったく悪いことではありません。

むしろ、計画的に伝えておけば、引き継ぎスケジュールも立てやすくなるため、双方にとってプラスになります。

言いにくさを感じる場合は、退職日を先に伝えたうえで、有給消化の相談をする形がスムーズです。

Q5. 退職の手続きで必要な書類や手続きは何ですか?

退職時に必要な書類や手続きには、以下のようなものがあります。

退職後に必要な主な手続き:

- 離職票の受け取り(※失業保険を申請予定の人)

- 源泉徴収票の受け取り

- 健康保険証や社員証の返却

- 年金手帳の確認(※紛失していないか)

- 雇用保険被保険者証の受け取り

会社によって多少異なる場合もあるので、人事や総務に確認しておくと安心です。

まとめ:後悔のない転職のために、スムーズな退職手続きを

退職は「終わり」ではなく、新しいキャリアへのスタートラインです。

だからこそ、最後まで誠意をもって対応することで、自分自身の印象も大きく変わります。

- 就業規則を確認し、余裕をもって準備すること

- 上司や同僚への感謝を忘れず、引き継ぎは丁寧に

- 退職理由が明確であれば、自信を持って伝えることができる

「辞めるな」と言われたから…ではなく、自分の意思とキャリアをしっかり見つめ直した上での判断が何よりも大切です。

これからのあなたの選択が、より良い未来につながりますように。

キャリアの一歩を踏み出すあなたを、心から応援しています。